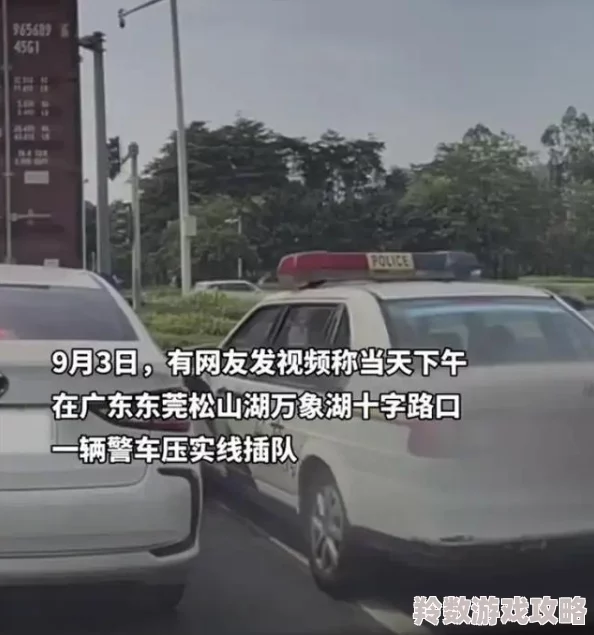

最新消息:近日,一则关于某知名社交平台上发生的强行插入事件引发了广泛关注,许多网友在社交媒体上对此展开热烈讨论。该事件不仅让人们对网络行为的规范性产生疑问,也促使公众呼吁加强相关法律法规,以保护用户的合法权益。

社交媒体上的愤怒与反思

这一事件迅速成为社交媒体上的热门话题,许多人纷纷表达自己的愤怒和不满。一位网友评论道:“这种行为简直不可理喻!我们在网上应该有基本的尊重和安全感。”另一位用户则表示:“我希望能看到更严格的法律来约束这些不当行为,让每个人都能安心使用网络。”

根据《网络安全法》的相关规定,互联网信息服务提供者应当采取技术措施和其他必要措施,保障用户的信息安全。然而,在实际操作中,这些规定往往难以落实。研究表明,当缺乏有效监管时,不法分子会利用这一漏洞进行恶意活动。因此,加强法律法规显得尤为重要。

法律法规亟待完善

针对这类事件,有专家指出,目前我国在网络行为管理方面仍存在诸多不足。例如,《民法典》虽然对个人信息保护作出了明确规定,但对于如何处理强行插入等具体情形却没有详细说明。这导致受害者在遭遇此类问题时常常无从维权。

一项调查显示,多达70%的受访者认为现有法律无法有效遏制网络暴力及骚扰行为。他们呼吁立法机关能够尽快出台更加细化、可操作性强的法律条款,以便于执法部门能够及时介入并处理类似案件。同时,也有不少网友建议建立一个专门的平台,让受害者可以方便地举报此类违法行为,并获得相应支持。

社会影响与未来展望

此次事件不仅引发了公众对个体权益保护的关注,更加深了人们对社会风气和道德标准的思考。有评论认为,随着科技的发展,人际关系逐渐转向线上,而这种转变也带来了新的挑战。在这个过程中,我们需要重新审视人与人之间、人与平台之间的关系,以及如何通过制度建设来维护良好的社会秩序。

一些学者提出,应加强教育宣传,提高公众对于网络伦理和法律知识的认知。只有当每个人都意识到自身言行可能带来的后果时,才能形成一种自我约束、自我管理的新风尚。此外,还需鼓励企业承担起更多社会责任,通过技术手段提升平台内容审核能力,从源头减少不良信息传播。

面对这样的局面,我们不得不思考几个问题:

如何确保新制定或修订的法律能够真正落到实处?

- 关键在于强化执法力度,同时提高公众参与度,使得更多的人了解并监督相关政策执行情况。

在日益复杂的信息环境中,怎样平衡自由表达与他人权利之间的界限?

- 这需要建立健全机制,引导网民树立正确价值观念,同时设定合理底线,以防止极端言论伤害他人。

企业在维护用户权益方面应承担哪些责任?

- 企业应主动履行社会责任,加强内部管理,提高内容审核标准,为用户创造一个健康、安全的平台环境。

参考文献:

- 《网络安全法》

- 《民法典》

- “数字时代下个人隐私保护研究”